|

|

アンカーボルトの配置 |  |

| 入力▶部材 ▶アンカー | ||

ダイアログ

ダイアログ

| 項 目 | 説 明 |

|---|---|

| 柱脚金物とアンカーボルト | 「直結しない」、「直結する」のいずれか。 [種類]が「M12」、「M16」となる場合に有効です。 「直結する」の場合、土台の曲げ応力の検定、座金の短期めり込み耐力の計算を行いません。 説明6.参照 |

| 引張検定をする | アンカーボルトの引張耐力の検定を行う場合にチェックします。 |

| 柱心から柱脚金物まで X方向(mm) |

柱心から柱脚金物までの距離を入力します。 柱心から右(上)側を正の値で入力し、左(下)側を負の値で入力します。 柱脚金物を基礎に直結しない場合に有効で、直結する場合は使用しません。 アンカーボルトの引張耐力の検定に使用します。 説明1.参照 |

| Y方向(mm) | |

| 左側 | 柱の左側のアンカーボルトを配置する場合にチェックします。 |

| Ld(mm) | 柱心から左側のアンカーボルトまでの距離を入力します。 アンカーボルトの引張耐力の検定に使用します。 「0」で柱脚金物を基礎に直結しない場合は、左側のアンカーボルトは配置されません。 直結する場合はアンカーボルトのせん断耐力に加算しません。 説明1.参照 |

| 種類 | 「M12」、「M16」、「2-M20」のいずれか。 「2-M20」は、【計算条件】で、 「JIS A 3301」を「考慮する」にした場合に有効で、 柱脚金物とアンカーボルトが直結するとして計算し、 左右上下いずれか1ヶ所のみ配置します。 他の種類と混在できません。 説明7.、説明8.、説明9.参照 アンカーボルトの引張耐力およびせん断耐力、土台の曲げ応力の検定に使用します。 |

| 定着(mm) | アンカーボルトのコンクリート基礎への定着長さを入力します。 アンカーボルトの引張耐力の検定に使用します。 「0」の場合、アンカーボルトの引張耐力の計算は行いません。 |

| 座金 | 角座金の仕様を入力します。 「指定しない」、「厚さ4.5mm,40mm角」、「厚さ6.0mm,54mm角」、「厚さ6.0mm,60mm角」、 「厚さ9.0mm,80mm角」のいずれか。 説明2.参照 アンカーボルトの引張耐力の検定に使用します。 |

| A座(mm2) | 「座金」を「指定しない」と入力した場合に、座金のめり込み面積を直接入力します。 アンカーボルトの引張耐力の検定に使用します。 |

| 右側 | 左側と同じです。 ただし、左側は右側と読替えます。 |

| Ld(mm) | |

| 種類 | |

| 定着(mm) | |

| 座金 | |

| A座(mm2) | |

| 上側 | 左側と同じです。 ただし、左側は上側と読替えます。 |

| Ld(mm) | |

| 種類 | |

| 定着(mm) | |

| 座金 | |

| A座(mm2) | |

| 下側 | 左側と同じです。 ただし、左側は下側と読替えます。 |

| Ld(mm) | |

| 種類 | |

| 定着(mm) | |

| 座金 | |

| A座(mm2) |

| ※ | ダイアログには、前回設定した内容が表示されます。 |

説 明

説 明

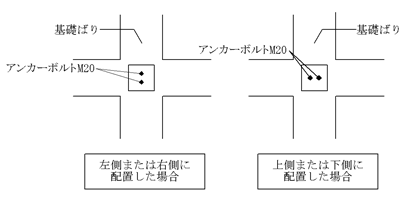

- 柱心から柱脚金物までの距離、柱心からアンカーまでの距離Ldは、

下図のとおりです。

[隅角部] [一般部] - 角座金の仕様を入力した場合、座金のめり込み面積を自動計算します。

自動計算値は下記となります。

厚さ4.5mm、40mm角の場合 : 1600-ボルト穴の面積(mm2) 厚さ6.0mm、54mm角の場合 : 2916(mm2) 厚さ6.0mm、60mm角の場合 : 3600(mm2) 厚さ9.0mm、80mm角の場合 : 6400(mm2) 斜め方向に配置された土台の曲げ応力の検定、 アンカーボルトの引張耐力の検定は行いません。

[参照]ボタンをクリックし、 すでに配置されているアンカーボルトをクリックすると選択したアンカーボルトの仕様がダイアログに反映されます。

同じ位置に重複して配置した場合は、後で配置した内容に置き換わります。

アンカーボルトは、配置している柱に土台がないところには配置されません。

種類が2-M20では、JIS A 3301の仕様により、 左側、右側、上側、下側のいずれか1つのみの入力となります。

種類がM12、M16と、 種類が2-M20を1箇所に混在して配置することはできません。

種類が2-M20の、左側、右側、上側、下側のいずれかへの配置による違いは、 左側または右側に配置した場合は、伏図で見て上下方向(たて方向)に2本のアンカーボルトを配置するものとします。 上側または下側に配置した場合は、伏図で見て左右方向(よこ方向)に2本のアンカーボルトを配置するものとします。

サブメニュー

サブメニュー

コマンドの下にある▼をクリックするとサブメニューが表示され、コマンドを実行することができます。

|

操 作

操 作

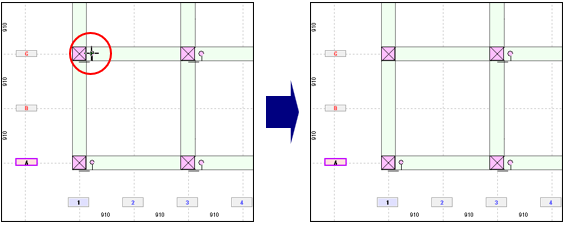

配置

配置

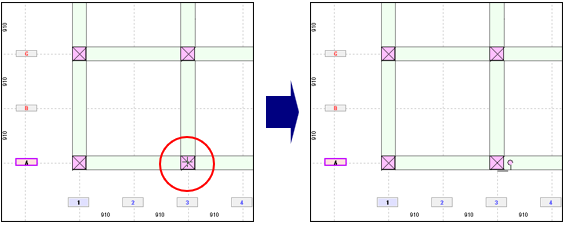

- アンカーボルトを配置したい柱にカーソルを合わせクリックすると、アンカーボルトが配置されます。

※ 任意方向の土台上には配置できません。

また、ドラッグしながら配置する範囲を指示すると、一度に複数のアンカーボルトを配置することができます。

- 右クリックしてダイアログを表示します。

[キャンセル]ボタンをクリックし、コマンドを解除します。※ ダイアログが画面に表示されている状態で、 伏図の作業ウィンドウ内を右クリックしても、コマンドを解除します。

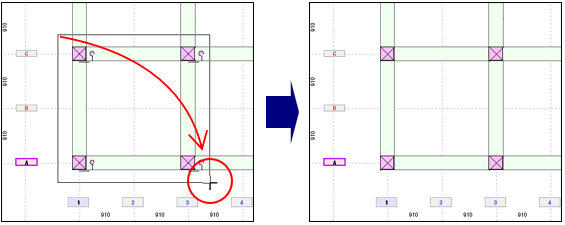

削除

削除

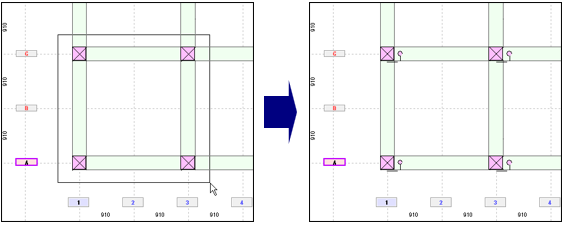

- サブメニューから[

アンカーボルトの削除]を選択します。

アンカーボルトの削除]を選択します。 - 削除したいアンカーボルトにカーソルを合わせクリックすると、

アンカーボルトが削除されます。

また、ドラッグしながら削除する範囲を指示すると、一度に複数のアンカーボルトを削除することができます。

- 伏図の作業ウィンドウ内を右クリックし、コマンドを解除します。

※ キーボードの[Esc]キーを押して、コマンドを解除することもできます。